- L' Amministrazione

- Home page L' Amministrazione

- Sindaco

- Giunta - Mandato elettivo 2024-2029

- Composizione del Consiglio Comunale

- Presidente del Consiglio

- Consigli Comunali - Ordine del giorno e video

- Commissioni Consiliari

- Statuto

- Regolamenti

- Linee Guida

- Home page Linee Guida

- Linee guida per la richiesta di accesso agli atti del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia

- Linee Guida Servizio Trasporto Scolastico

- Linee guida per regolamentare la gestione dei pascoli nelle aree di proprieta' comunale

- Linee guida per la disciplina del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus

- Disciplinari

- Manuali

- Progetti e Attività

- Home page Progetti e Attività

- Artisti in vetrina

- ABC Plan - BiciPlan di Ascoli Piceno

- Manutenzione parchi e giardini con il progetto Ascoli Green

- Art bonus

- Ascoli nel futuro

- Raccolta differenziata Porta a porta

- GIRA. GIovani storytelleR urbAni

- Invasioni Contemporanee

- Progetto R3 - Monticelli nel futuro - Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani

- Casa della Gioventù

- SPACE. SPAzi Creativi contEmporanei

- Cultura sviluppo dei territori

- GOING

- Casa Corepla

- GasBuster

- Ufficio Europa

- Comunicati Stampa

- Conferenze Stampa

- News

- Avvisi

- Webcam

- Manuale d'identità visiva

- Consiglio comunale dei ragazzi

- CUG - Comitato Unico di Garanzia

- Contatti del DPO e Informativa Privacy

- Open data

- Uffici e Servizi

- Home page Uffici e Servizi

- Staff del sindaco

- Avvocatura, Servizio Amministrativo e Portafoglio assicurativo

- Settore Segretario Generale

- Settore 1 - Polizia Locale

- Settore 2 - Personale

- Settore 3 - Politiche per il Benessere della Persona

- Home page Settore 3 - Politiche per il Benessere della Persona

- Servizio Politiche Sociali

- Servizio Ambito Territoriale Sociale 22

- Servizio Diritto allo Studio e Università

- Servizio Protocollo, URP, Ufficio Stampa e Trasparenza

- Ufficio Trasporto Pubblico Locale

- Ufficio CAS

- Ufficio Pianificazione Gestione Parcheggi e Autoparco

- Servizio Biblioteche

- Settore 4 - Bilancio, Farmacie e Servizi al Cittadino

- Home page Settore 4 - Bilancio, Farmacie e Servizi al Cittadino

- Servizio Finanziario

- Servizio Tributi

- Home page Servizio Tributi

- I.M.U. - Imposta Municipale Propria

- TASI - Tributo per i servizi indivisibili

- TARI - Tassa sui Rifiuti

- I.C.P. - Imposta comunale sulla pubblicità

- D.P.A. - Diritti sulle pubbliche affissioni

- TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- Canone Patrimoniale

- Imposta di soggiorno

- Servizio Economato

- Servizio Farmacie

- Servizi al Cittadino

- Home page Servizi al Cittadino

- Anagrafe

- Elettorale

- Leva Militare

- Statistica

- Home page Statistica

- Dati statistici popolazione residente

- Dati di Stato Civile al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016

- Dati imprese nel Comune di Ascoli Piceno al 31 dicembre 2015

- Dati imprese di commercio al dettaglio anno 2015

- Dati imprese attività di ristorazione anno 2015

- Dati imprese attività di servizio anno 2015

- Lavoratori iscritti al Centro per l'impiego di Ascoli Piceno al 31 dicembre 2015 (Provincia)

- Lavoratori iscritti al Centro per l'impiego di Ascoli Piceno al 31 dicembre 2015 (Comune)

- Rilascio concessioni di edilizia pubblica

- Dati relativi alla Pubblica Istruzione

- Movimento detenuti Casa Circondariale di Ascoli Piceno anno 2015

- Dati statistici relativi agli autoveicoli

- Statistica relativa al possesso di cani

- Stato Civile

- Servizi Cimiteriali

- Unità Partecipazioni

- Ufficio Riscossione

- Settore 5 - Programmi Complessi

- Home page Settore 5 - Programmi Complessi

- Progetti Speciali

- Servizio SUAP - Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e Occupazione suolo

- Servizio CED, Coordinamento Informatico, Transizione Digitale, Telefonia e Privacy

- Servizio Pubblica Incolumità, Espropri e GIL

- Sport e Impiantistica sportiva

- UOA Programmazione e Gestione LL. PP.

- Settore 6 - Ricostruzione Sisma

- Settore 7 - Rigenerazione Urbana

- Home page Settore 7 - Rigenerazione Urbana

- Servizio Urbanistica e SIT

- Home page Servizio Urbanistica e SIT

- P.R.G. VIGENTE

- Home page P.R.G. VIGENTE

- P.R.G. Pallottini 1958

- P.R.G. Benevolo e Varianti

- P.P.E. Quartiere Luciani

- P.P.E. Quartieri Borgo Chiaro - Parignano - Solestà

- Variante al P.P.E. Zona 12 Monterocco relativa alla viabilità

- P.P.E. Frazioni Valli di Lisciano - Lisciano - S.Maria a Corte

- P.E.E.P. e P.P.E. Zona 15 Monticelli

- P.P.E. Centro Storico

- P.I.P. "Lu Battente"

- P.P.E. Venagrande

- Centri Abitati del Comune

- P.R.G. - ADOZIONE DEFINITIVA

- P.R.G. - APPROVAZIONE GENNAIO 2016

- Servizio Rigenerazione (ITI) e Pinqua 75

- Ufficio Programmazione e Pianificazione Verde Urbano e Mobilità Sostenibile

- Servizio Arredo e Decoro Urbano e Segnaletica

- Servizio Pinqua 15

- Protezione Civile

- Settore 8 - PNRR - Gare

- Aree Tematiche

- Home page Aree Tematiche

- Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE

- Politiche Abitative

- Servizio SUAP - Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e Occupazione suolo

- Cultura

- Edilizia Privata

- Giovani

- Lavori Pubblici

- Lavoro

- Mobilità e Traffico

- Polizia Municipale

- Protezione Civile

- Scuola e Università

- Servizi al Cittadino

- Servizio Politiche Sociali

- Sport e Politiche Giovanili

- Servizio Tributi

- Turismo

- Vivere Ascoli Piceno

- Home page Vivere Ascoli Piceno

- Ascoli Piceno 2025 - Città Europea dello Sport

- Le Cento Torri - Il periodico di vita cittadina a cura dell'Amministrazione comunale

- Calendario Eventi

- Forum per la progettazione partecipata della rigenerazione dell'Area Ex SGL CARBON

- Teatro Ventidio Basso

- Teatro dei Filarmonici

- Parco avventura a Colle San Marco

- Scopriamo Ascoli (Raccolta di video)

- Concorso letterario: Piceno Futura - Scrittori del domani

- Mostre

- La Quintana

- Mercatino Antiquariato

- Pinacoteca Civica

- Galleria d'Arte Contemporanea "O. Licini"

- Museo dell'Arte ceramica

- Forte Malatesta

- Cartiera Papale

- Area Archeologica

- Ponte Romano

- Il percorso di candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024

- La Maiolica Ascolana

- Il Ferro Battuto

- Manifesto Meletti

- La Carrozza del Tempo

- 90° minuto: Pace negli stadi

- Webcam

- Numeri utili

- Taxi

- Bus navetta gratuito

- Trenini turistici

- Strutture ricettive

- Amministrazione Trasparente

- Home page Amministrazione Trasparente

- Disposizioni generali

- Organizzazione

- Home page Organizzazione

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

- Home page Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

- Sindaco

- Home page Sindaco

- Archivio Sindaco - dal 13 giugno al 31 dicembre 2024

- Archivio Sindaco - fino al 12/06/2024

- Archivio Sindaco - Anno 2023

- Archivio Sindaco - Anno 2022

- Archivio Sindaco - Anno 2021

- Archivio Sindaco - Anno 2020

- Archivio Sindaco - Dall'11 giugno al 31 dicembre 2019

- Archivio Sindaco - Anno 2019 (fino al 9 giugno 2019)

- Archivio Sindaco - Anno 2018

- Archivio Sindaco - Anno 2017

- Archivio Sindaco - Anno 2016

- Giunta comunale - Mandato elettivo 2024-2029

- Home page Giunta comunale - Mandato elettivo 2024-2029

- Archivio Giunta comunale - Dal 18 giugno fino al 31 dicembre 2024

- Archivio Giunta comunale - Fino al 17 giugno 2024

- Archivio Giunta comunale - Anno 2023

- Archivio Giunta comunale - Anno 2022

- Archivio Giunta comunale - Anno 2021

- Archivio Giunta comunale - Anno 2020

- Archivio Giunta comunale - Dal 29 giugno al 31 dicembre 2019

- Archivio Giunta comunale - Anno 2019 fino al 28 giugno

- Archivio Giunta comunale - Anno 2018

- Archivio Giunta comunale - Anno 2017

- Archivio Giunta comunale - Anno 2016

- Presidente del Consiglio - Mandato elettivo 2024-2029

- Home page Presidente del Consiglio - Mandato elettivo 2024-2029

- Archivio Presidente del Consiglio - Fino al 28 giugno 2024

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2023

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2022

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2021

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2020

- Archivio Presidente del Consiglio - Dal 30 giugno al 31 dicembre 2019

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2019 (fino al 9 giugno)

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2018

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2017

- Archivio Presidente del Consiglio - Anno 2016

- Consiglieri Comunali

- Home page Consiglieri Comunali

- Archivio Consiglieri Comunali - Dal 30 giugno al 31 dicembre 2024

- Archivio Consiglieri Comunali - Fino al 29 giugno 2024

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2023

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2022

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2021

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2020

- Archivio Consiglieri Comunali - (Dall'11/06/19 al 31/12/19)

- Archivio Consiglieri Comunali - (Dal 01/01/19 al 10/06/19)

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2018

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2017

- Archivio Consiglieri Comunali - Anno 2016

- Cessati dall'incarico il 29 giugno 2024

- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

- Articolazione degli uffici

- Home page Articolazione degli uffici

- Articolazione degli uffici - fino al 31 luglio 2019

- Articolazione degli uffici - fino al 31 dicembre 2018

- Articolazione degli uffici - fino al 31 gennaio 2018

- Articolazione degli uffici - fino al 30 novembre 2016

- Articolazione degli uffici - fino al 30 giugno 2016

- Telefono e posta elettronica

- Consulenti e Collaboratori

- Personale

- Home page Personale

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

- Home page Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Fino al 08-09-2019

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Fino al 15-04-18

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Fino al 31-03-2017

- Incarichi amministrativi di vertice - Fino al 31-12-2016

- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

- Dirigenti cessati

- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

- Posizioni Organizzative (Incaricati di Elevata Qualificazione)

- Dotazione organica

- Personale non a tempo indeterminato

- Tassi di assenza

- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

- Contrattazione collettiva

- Contrattazione integrativa

- OIV

- Bandi di Concorso

- Performance

- Enti Controllati

- Attività e procedimenti

- Provvedimenti

- Home page Provvedimenti

- Provvedimenti organi indirizzo politico

- Home page Provvedimenti organi indirizzo politico

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico dell'UOA Avvocatura 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico dell'UOA Polizia Municipale e Protezione Civile 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Segretario Generale 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Servizi al Cittadino 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Cultura e Turismo, Risorse Umane 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Assetto del Territorio 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Edilizia, Attività Produttive, Ambiente 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Patrimonio, Gestioni Dirette, Welfare e Pubblica Istruzione 2018

- Elenco provvedimenti ad indirizzo politico del Settore Risorse Economiche 2018

- Provvedimenti organi indirizzo-politico - Fino al 31-12-2016

- Provvedimenti dirigenti amministrativi

- Home page Provvedimenti dirigenti amministrativi

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Servizio di Staff - Gabinetto del Sindaco 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo dell'UOA Avvocatura 2018

- Elenco provvedimenti dei dirigenti amministrativi dell'UOA Polizia Municipale e Protezione Civile 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Segretario Generale 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Servizi al Cittadino 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Cultura e Turismo, Risorse Umane 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Progettazione, Amministrazione e Gestione OO. PP. 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Assetto del territorio 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Edilizia, Attività Produttive, Ambiente 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Patrimonio, Gestioni Dirette, Welfare e Pubblica Istruzione 2018

- Elenco provvedimenti del Dirigente Amministrativo del Settore Risorse Economiche 2018

- Provvedimenti dirigenti - Fino al 31-12-2016

- Controlli sulle imprese

- Bandi di gara e contratti

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- Bilanci

- Beni immobili e gestione patrimonio

- Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Servizi erogati

- Pagamenti dell'amministrazione

- Opere Pubbliche

- Pianificazione e governo del territorio

- Informazioni ambientali

- Interventi straordinari e di emergenza

- Altri contenuti

- Home page Altri contenuti

- Prevenzione della Corruzione

- Accesso Civico

- Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

- Dati ulteriori

- Home page Dati ulteriori

- Attuazione misure PNRR

- Segnalazione illeciti da parte dei cittadini

- Compila il questionario servizio erogato allo sportello

- Report dei Questionari sui servizi allo sportello

- Contributi Ministeriali per la realizzazione del Carnevale storico Ascolano

- Posizioni Organizzative - Dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità - Anno 2024

- Posizioni Organizzative - Dichiarazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità - Anno 2023

- RASA - Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti

- Segnalazioni di mancata accessibilità

- Manuale della conservazione dei documenti amministrativi informatici

- Privacy - Decreti e informative

- Elenco occupazioni suolo pubblico pubblici esercizi 1° quadrimestre 2015

- Relazione su utilizzo proventi sanzioni Codice della Strada

- Piano triennale di razionalizzazione della spesa

- Spese di rappresentanza

- Piano di informatizzazione

- Nomina responsabile videosorveglianza

- Contributo assegnato dal MIBACT al Comune di Ascoli Piceno - Teatro Ventidio Basso

- Relazione di inizio mandato anni 2024-2029

- Relazione di fine mandato 2019 - 2024

- Relazione di fine mandato 2014 - 2019

- Rendiconti contributi quota 5 per mille IRPEF

- Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL

- Transizione al digitale

- Servizi on line

- Home page Servizi on line

- Albo pretorio on line

- Catalogo libri on-line

- TASI - Tributo per i servizi indivisibili

- TARI - Tassa sui Rifiuti

- I.M.U. - Imposta Municipale Propria

- Mense scolastiche, asili nido, trasporto scolastico

- Ricerca ubicazione defunti

- Segnalazioni online

- Sportello unico per l'edilizia

- Sportello Unico Attività Produttive

- Notizie RSS

- Vivere Ascoli Piceno /

- La Quintana /

- Storia e cultura /

- Quartieri, sestieri, rioni, terre e castelli

Vivere Ascoli Piceno

Vivere Ascoli Piceno- Ascoli Piceno 2025 - Città Europea dello Sport

- Le Cento Torri - Il periodico di vita cittadina a cura dell'Amministrazione comunale

- Calendario Eventi

- Forum per la progettazione partecipata della rigenerazione dell'Area Ex SGL CARBON

- Teatro Ventidio Basso

- Teatro dei Filarmonici

- Parco avventura a Colle San Marco

- Scopriamo Ascoli (Raccolta di video)

- Concorso letterario: Piceno Futura - Scrittori del domani

- Mostre

- La Quintana

- Mercatino Antiquariato

- Pinacoteca Civica

- Galleria d'Arte Contemporanea "O. Licini"

- Museo dell'Arte ceramica

- Forte Malatesta

- Cartiera Papale

- Area Archeologica

- Ponte Romano

- Il percorso di candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024

- La Maiolica Ascolana

- Il Ferro Battuto

- Manifesto Meletti

- La Carrozza del Tempo

- 90° minuto: Pace negli stadi

- Webcam

- Numeri utili

- Taxi

- Bus navetta gratuito

- Trenini turistici

- Strutture ricettive

Quartieri, sestieri, rioni, terre e castelli

- La città turrita - Pietro Alamanno

Il libero Comune medioevale

Le sue origini risalgono alla fine del XII secolo quando Consoli e Senatori promossero l'elezione del Podestà.

Organizzava la festa patronale come evento unificante centrale della propria vita religiosa, politica, socio-economica e ludico-sportiva, sotto forma di ricorrenza calendariale di consuetudine aperta non solo al proprio Comitato territoriale ma anche a rapporti con altre località più lontane.

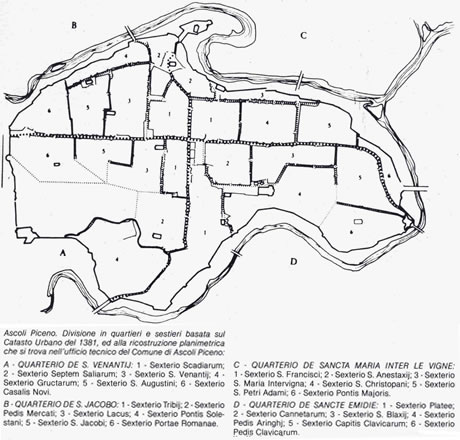

- Mappa del Catasto Urbano del 1381

Quartieri e Sestieri

Mentre la città nel medioevo era divisa in 4 quartieri di 6 sestieri ciascuna, più alcuni rioni fuori le mura, la Quintana moderna vede in lizza i cavalieri di 6 sestieri, ridisegnati tenendo conto del mutato assetto urbanistico.

Dagli Statuti del 1377 si desume che la città era divisa nei seguenti quartieri (con i rispettivi sestieri):

- S. Venantii (1. Scadiarum, 2. Septem saliarum, 3. S. Venantii, 4. Gructarum, 5. S. Augustini, 6. Casalis novi).

- S. Jacobi (1. Tribii, 2. Pedis mercati, 3. Lacus, 4. Pontis solestani, 5. S. Jacobi, 6. Portae romanae).

- Sanctae Mariae Inter Vineas (1. S. Francisci, 2. S. Anastaxii, 3. S. Maria Intervigna, S. Christopani, S. Petri Adami, 6. Pontis majoris).

- S. Emidii (1. Platee, 2. Cannetarum, 3. S. Blaxii, 4. Pedis Aringhj, 5. Capitis Clavicarum, 6. Pedis clavicarum).

- Porta Tufilla

Il Comitato territoriale del libero Comune medioevale

Comprendeva le Terre e i Castelli legati da patti ad Ascoli: presentavano i pali (o i ceri o denaro al Comune in occasione della festa di S. Emidio. Si trattava di patti bilaterali per un rapporto privilegiato tra Ascoli e le città «recommisse» (cfr. «comitatinansa», unico spazio di autonomia locale poi concesso dalla Chiesa).

Dalle pergamene dell'Archivio Segreto Anzianale sec.XIII-XIV e dagli Statuti del 1377 (St. Pop. Lib. II Rubr. 12) risultano Amatrice, Arquata, S. Maria in Gallo, Montemonaco, Force, Patrignone, Porchia, Cossignano, Castignano, Rotella, Quintodecimo.

- Il castello di Arquata del Tronto

Il più antico patto (10 Luglio 1250) è quello con S. Maria in Lapide e prevedeva: nomina del Podestà, alleanza in caso di guerra, contributo all'esercito e alle spese, legislazione comune, concessione di licenza edilizia.

Dal trattato con Pizzorullo (1277) risulta che il valore del palio era legato all'importanza della città che lo offriva.

Nel Quattrocento offrivano il palio S. Maria in Lapide, Montemonaco, Castignano, Force, Patrignone, Porchia, Rotella, Cossignano (dal 1482 Quintodecimo offriva un cero) e Montesampietrangeli (dal 1483).

Vivere Ascoli Piceno

Vivere Ascoli Piceno- Ascoli Piceno 2025 - Città Europea dello Sport

- Le Cento Torri - Il periodico di vita cittadina a cura dell'Amministrazione comunale

- Calendario Eventi

- Forum per la progettazione partecipata della rigenerazione dell'Area Ex SGL CARBON

- Teatro Ventidio Basso

- Teatro dei Filarmonici

- Parco avventura a Colle San Marco

- Scopriamo Ascoli (Raccolta di video)

- Concorso letterario: Piceno Futura - Scrittori del domani

- Mostre

- La Quintana

- Mercatino Antiquariato

- Pinacoteca Civica

- Galleria d'Arte Contemporanea "O. Licini"

- Museo dell'Arte ceramica

- Forte Malatesta

- Cartiera Papale

- Area Archeologica

- Ponte Romano

- Il percorso di candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024

- La Maiolica Ascolana

- Il Ferro Battuto

- Manifesto Meletti

- La Carrozza del Tempo

- 90° minuto: Pace negli stadi

- Webcam

- Numeri utili

- Taxi

- Bus navetta gratuito

- Trenini turistici

- Strutture ricettive

Ultima Modifica: 04 Novembre 2021